Entretien de Boris Nad (Serbie) avec Robert Steuckers (Belgique)

Traduction de l’espagnol et de l’anglais par Michel Lhomme.

Pour son intérêt incontestable, nous offrons pour Noël aux lecteurs de Métamag un cadeau avec cette traduction inédite d’un entretien d’un penseur de la Nouvelle Droite belge, Robert Steuckers. Nous avions connu cet entretien (avec coupures) en espagnol dans La Tribune du Pays basque puis nous nous sommes rendus compte qu’il avait été réalisé à l’origine en anglais à Bruxelles. Sont réunies ici les deux versions, ce qui donnera au lecteur français le texte complet. Ce sont les idées et l’esprit critique d’où qu’ils soient qui nous importe et les revues Orientations et Vouloir resteront toujours comme le signe de notre éveil géopolitique. Nous poursuivons avec cette exclusivité Métamag, (entretien complet disponible en français) notre tour d’horizon européen. A cette occasion nous demandons à nos lecteurs francophones de l’étranger de nous aider à élargir internationalement le réseau de nos correspondants pour y publier comme nous le faisons depuis quelque temps avec nos Carnets d’Outre-Rhin des chroniques régulières d’actualité. Nous demandons donc aux bonnes volontés de contacter le secrétariat de la rédaction.

Boris Nad est un écrivain serbe, auteur de TheReturn of Myth, Il dirige un site internet.

Michel Lhomme.

Boris Nad : L’Union européenne, en réalité tout le continent européen, se retrouve aujourd’hui dans une crise profonde. L’impression est que cette crise apparaît d’abord comme le résultat d’une crise des idées. Les idéologies politiques et même celles du libéralisme sont partout critiquées, jugées obsolètes et anachroniques. Et nous pouvons en dire autant de toutes les idées du panorama politique contemporain. Partagez-vous cette impression ?

Robert Steuckers: La première réflexion qui me vient d’abord à l’esprit, c’est celle des articles de Moeller van den Bruck des années vingt. Tous les peuples qui ont adopté et prisé le libéralisme finissent par mourir au bout de quelques décennies parce qu’ils n’ont plus d’immunité organique, ils l’ont perdue. Par conséquent, notons que le libéralisme est d’abord une maladie avant d’être une simple mentalité. Le libéralisme et le modernisme se ressemblent parce qu’ils refusent tous deux d’accepter et de reconnaître les permanences dans la politique de la Cité. Au 17ème siècle, vous aviez encore un certain niveau en philosophie et en littérature qui permettait la Querelle des Anciens et des Modernes, querelle qui revêtit plusieurs aspects, certains d’entre eux pouvant même être considérés comme positifs. A cette époque, il n’y eut jamais de connexion étymologique entre le «modernisme » et le terme français de « mode » c’est-à-dire la « tendance », «être dans le vent », toujours en transition, nomade, mobile, changeant à volonté. Or quand vous considérez que tout ce qui est politique renvoie à des « modes », vous en arrivez forcément à décoller de la réalité qui est, elle, faite d’espace et tissée par le temps. Toutes les nécessités qui dérivent de l’acceptation des limites qu’impliquent l’espace et le temps sont maintenant perçues par les Modernes comme des fardeaux dont on devrait vite se débarrasser. Et, même aujourd’hui,vous ne devez pas seulement vous efforcer de vous en débarrasser mais aussi essayer d’y échapper complètement en les transformant afin de devenir artificiel,virtuel et toujours dans le mouvement, en marche. C’est l’essence même du libéralisme.

Nonobstant, même si le libéralisme trouve ses racines au dix-septième et dix-huitième siècle, il n’a jamais été, du moins jusqu’après la bataille de Waterloo de 1815, un mouvement politique puissant car les conservateurs ou les démocrates chrétiens dans une premier temps, le mouvement socialiste dans les décennies suivantes tempéreront ce déni libéral des réalités spatiales et des permanences. Les partis libéraux officiels, étant en réalité plus libéraux-conservateurs que libéraux proprement dit au sens anglo-saxon du terme, étaient quantitativement plus minoritaires que les deux autres grandes familles politiques européennes et du coup, l’esprit apolitique qui était le fondement de cette idéologie se heurta aux idées des démocrates-chrétiens (malgré la doctrine de l’Eglise) et à celles des sociaux-démocrates (en dépit de leur marxisme édulcoré). Puis, c’est vrai petit à petit, les conservateurs, les démocrates-chrétiens et les sociaux-démocrates reprendront nombre d’idées du libéralisme de base.

La France fut partiellement épargnée par ce mouvement en raison du caudillisme introduit par De Gaulle en 1958 après la déroute de la Quatrième République, qui était justement intrinsèquement libérale. La personnalité du Général-Président put contenir les Libéraux et la majeure partie d’entre eux se replièrent dans l’ombre non sans phagocyter les partis politiques de sorte que ce ne fut qu’un court répit comme nous le verrons.

La France fut partiellement épargnée par ce mouvement en raison du caudillisme introduit par De Gaulle en 1958 après la déroute de la Quatrième République, qui était justement intrinsèquement libérale. La personnalité du Général-Président put contenir les Libéraux et la majeure partie d’entre eux se replièrent dans l’ombre non sans phagocyter les partis politiques de sorte que ce ne fut qu’un court répit comme nous le verrons.

Et puis, en 1945, l’Europe était détruite par la guerre. Il lui fallu un petit plus qu’une décennie pour se reconstruire en particulier en Allemagne. Mais dès que les horreurs furent oubliées, l’Europe retrouva de nouveau la puissance économique. La France des années 60, en devenant membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU, réclama plus d’indépendance pour l’Ouest. Pour les États-Unis, c’était le moment opportun pour riposter et injecter une plus forte dose de poison libéral dans la classe politique française. Les États-Unis ont une idéologie reposant en fait sur les méthodes d’empoisonnement pour contaminer le monde. Ce n’est pas simplement une idéologie de la table rase, comme celle des Lumières comme on en trouve en Europe de l’Ouest mais c’est surtout une idéologie caractérisée parce rejet puritain de base de tout l’héritage médiéval européen, rejet qui fut soutenu durant les premières décennies du dix-huitième siècle en particulier parle mouvement déiste et les Whigs. Les colons américains développèrent ainsi l’idée d’une mission à accomplir dans le monde qui combinait fanatisme puritain et libéralisme éclairé, une mission apparemment plus souple mais en réalité pas moins radicale dans sa haine contre toutes les traditions ancestrales et les institutions.Ces principes radicaux sous-jacents s’adaptèrent très vite à l’esprit du temps des années 50 et 60 par des officines de pensées dirigées au final par l’OSS (leBureau des Études Stratégiques). Ce dernier fomenta en sous-main la rébellion perverse de Mai 68 qui frappa l’Allemagne aussi bien que la France. Ces deux pays purent encore résister dans les années 70 mais leurs sociétés civiles avaient déjà été contaminées par le bacille qui érodera petit à petit leurs assises psychologiques traditionnelles, leurs mœurs.

Une seconde vague libérale devait alors être déclenchée pour asséner aux sociétés occidentales agonisantes et à leur corps politique malade le dernier souffle. Après l’idéologie de Mai 68, plus ou moins dérivée de l’École de Francfort, une nouvelle arme sera forgée pour détruire l’Europe (et en partie, le reste du monde), une arme encore plus efficace. Cette arme sera l’infâme thatchérisme néolibéral. A la fin des années soixante-dix, le néo-libéralisme (qu’il soit thatchérien ou reaganien) était donc célébré partout comme la nouvelle libération idéologique qui permettait de nous débarrasser enfin de l’État. Ni les démocrates-chrétiens ni les sociaux-démocrates ne purent loyalement résister à la tentation même s’ils rappelaient parfois à leurs partisans que la Doctrine de l’Eglise (basée sur Thomas d’Aquin et Aristote) ou l’interventionnisme socialiste traditionnel était totalement hostile à un libéralisme débridé. Les économistes devinrent alors plus importants que les politiciens. Nous entrons dans ce qu’on appela alors la « fin de l’Histoire », le règne absolu du marché. Pire, le système des partis où les démocrates-chrétiens et les sociaux-démocrates s’étaient péniblement hissés, empêcha toute critique rationnelle ou la possibilité d’un quelconque changement, en bloquant le processus démocratique que les réformistes chrétiens ou socialistes prétendaient orgueilleusement incarner à eux tous seuls. L’Europe est effectivement maintenant dans une sombre impasse et paraît incapable d’échapper au libéralisme de Mai 68 aussi bien qu’au néo-libéralisme.Ces forces de transformation semblent incapables de rassembler suffisamment de votes pour pouvoir obtenir un changement de pouvoir effectif. Nous devons prendre aussi en compte le fait que les forces du système ont été au pouvoir depuis maintenant plus de soixante-dix ans et que par conséquent, elles occupent littéralement les institutions à tous les niveaux par la nomination de fonctionnaires officiels qui ne pourront pas être remplacés instantanément en cas d’irruption soudaine d’une nouvelle légitimité populaire. Les défis risquent en tout cas de lancer les nouveaux parvenus dans des domaines qu’ils seront bien incapables de maîtriser.

Une seconde vague libérale devait alors être déclenchée pour asséner aux sociétés occidentales agonisantes et à leur corps politique malade le dernier souffle. Après l’idéologie de Mai 68, plus ou moins dérivée de l’École de Francfort, une nouvelle arme sera forgée pour détruire l’Europe (et en partie, le reste du monde), une arme encore plus efficace. Cette arme sera l’infâme thatchérisme néolibéral. A la fin des années soixante-dix, le néo-libéralisme (qu’il soit thatchérien ou reaganien) était donc célébré partout comme la nouvelle libération idéologique qui permettait de nous débarrasser enfin de l’État. Ni les démocrates-chrétiens ni les sociaux-démocrates ne purent loyalement résister à la tentation même s’ils rappelaient parfois à leurs partisans que la Doctrine de l’Eglise (basée sur Thomas d’Aquin et Aristote) ou l’interventionnisme socialiste traditionnel était totalement hostile à un libéralisme débridé. Les économistes devinrent alors plus importants que les politiciens. Nous entrons dans ce qu’on appela alors la « fin de l’Histoire », le règne absolu du marché. Pire, le système des partis où les démocrates-chrétiens et les sociaux-démocrates s’étaient péniblement hissés, empêcha toute critique rationnelle ou la possibilité d’un quelconque changement, en bloquant le processus démocratique que les réformistes chrétiens ou socialistes prétendaient orgueilleusement incarner à eux tous seuls. L’Europe est effectivement maintenant dans une sombre impasse et paraît incapable d’échapper au libéralisme de Mai 68 aussi bien qu’au néo-libéralisme.Ces forces de transformation semblent incapables de rassembler suffisamment de votes pour pouvoir obtenir un changement de pouvoir effectif. Nous devons prendre aussi en compte le fait que les forces du système ont été au pouvoir depuis maintenant plus de soixante-dix ans et que par conséquent, elles occupent littéralement les institutions à tous les niveaux par la nomination de fonctionnaires officiels qui ne pourront pas être remplacés instantanément en cas d’irruption soudaine d’une nouvelle légitimité populaire. Les défis risquent en tout cas de lancer les nouveaux parvenus dans des domaines qu’ils seront bien incapables de maîtriser.

L’Europe est, comme vous le dites, dans une impasse, une voie sans issue.L’Union européenne a été frappée par une crise politique,économique et migratoire. Puis est apparue la vague de terrorisme. Les partis politiques et les institutions européennes semblent aujourd’hui paralysés. Jusqu’à présent, l’intégration européenne était menacée par des mouvements dit eurosceptiques. Il semble qu’aujourd’hui nous sommes au début d’une vague de sécessionnisme, comme celle de la Catalogne, qui secoue de nombreux pays européens. Quelle est votre opinion là-dessus ?

Certains services secrets outre-Atlantique ont pour finalité politique l’affaiblissement de l’Europe par des attaques régulières non militaires, typiques de la « guerre dite de Quatrième Génération ». Les stratagèmes économiques, les manipulations boursières, sont les tours habituels utilisés par ceux dont l’objectif principal est d’empêcher l’Europe de se développer pleinement, de trouver une meilleure autonomie dans toutes ses affaires politiques et militaires, d’atteindre un niveau de bien-être élevé permettant une recherche développement optimale, en développant de solides relations d’affaires avec la Russie et la Chine. Par conséquent, pour eux, l’Europe doit constamment être touchée, secouée, affectée par toutes sortes de problèmes. Certains donc dans l’ombre s’en chargent.

La France de Chirac en fut le meilleur exemple, par delà les opérations psychologiques bien connues comme le furent les «révolutions de couleur». La France est encore une puissance nucléaire, mais elle ne peut plus développer cette capacité au-delà d’un certain niveau. Pourquoi ? En 1995, lorsque les expériences nucléaires reprirent dans l’océan Pacifique, en Polynésie, Greenpeace, en tant que mouvement pseudo-écologiste a tout essayé et tout fait pour les torpiller. Sur le territoire français, les grèves paralysèrent le pays, grèves orchestrées par un syndicat socialiste qui avait été anti-communiste dans les années 50 et avait reçu le soutien de l’OSS, le Bureau des Services Stratégiques américains. Les sociaux-démocrates et les syndicalistes socialistes avaient en effet reçu discrètement un soutien atlantiste, un soutien souvent oublié aujourd’hui. En novembre 2005, pour se débarrasser de Chirac, qui avait soutenu en 2003 une alliance fantomatique entre Paris, Berlin et Moscou lors de l’invasion de Bush en Irak, les militants des communautés immigrées africaines, des banlieues grises de Paris, lancèrent une série d’émeutes violentes. Tous dans la rue après un incident mineur qui avait causé accidentellement deux morts dans l’enceinte d’un poste électrique. Finalement, les émeutes se propagèrent à de nombreuses villes comme Lyon et Lille. La France, dans sa situation actuelle, est totalement incapable de rétablir la loi et l’ordre une fois que les émeutes se sont propagées dans plus de trois ou quatre grandes agglomérations. Les émeutes ont donc duré assez longtemps permettant la promotion d’un petit politicien auparavant bien obscur, Nicolas Sarkozy, qui promit d’éliminer les émeutiers dans les banlieues mais qui, une fois au pouvoir, ne fera absolument rien.

Charles Rivkin, ambassadeur des États-Unis en France, est très précisément le théoricien de ces opérations de « guerre de quatrième génération » dont l’objectif fut d’encourager là les communautés immigrées contre la loi et l’ordre en France. Cette stratégie vicieuse n’est possible en France que depuis dix ou douze ans parce qu’aucun autre pays européen ne compte autant d’immigrés parmi sa population. La crise des réfugiés qui a frappé l’Allemagne en 2015 est sans doute le prochain chapitre de la triste histoire de cette submersion programmée et de cette neutralisation stratégique de l’Europe.

L’Allemagne devra demain faire face aux mêmes communautés violentes que la France d’hier. Le but est évidemment d’affaiblir le pays qui prospère industriellement en raison des excellentes relations commerciales qu’il entretient avec l’Eurasie en général. L’objectif des services secrets britanniques et américains a ainsi toujours été d’éviter tout lien entre l’Allemagne et la Russie. Ainsi, l’Allemagne se trouve aujourd’hui affaiblie par la masse critique des millions de faux réfugiés, masse qui va très rapidement faire s’effondrer les systèmes de sécurité sociale, qui a de plus toujours été la spécificité originale des modèles sociaux allemands (qu’ils soient bismarckiens, nationaux-socialistes, démocrates-chrétiens ou sociaux-démocrates). La déstabilisation complète des sociétés industrielles européennes (Suède, France, Allemagne, Italie et partiellement des Pays-Bas) entraîne donc des changements sociaux et politiques qui prennent parfois la forme de soi-disant «mouvements populistes», mouvements que les médias qualifient alors frénétiquement d’«extrême droite», ou de «néo-fascistes», en vue d’enrayer leur développement. Jusqu’à présent, ces mouvements n’ont pu obtenir une partie importante du pouvoir, puisque les partis conventionnels ont infiltré toutes les institutions (presse, médias, justice, banques, etc.).

L’Espagne, qui est un pays plus pauvre n’attire pas particulièrement les immigrés et ne les attirera pas car les avantages matériels qui leur sont octroyés sont moins intéressants qu’ailleurs. Aussi,le seul levier possible pour lancer une opération de « guerre de quatrième génération » en Espagne, contre le pays fut d’activer le micro-nationalisme catalan. Si la Catalogne se sépare, l’une des régions les plus industrialisées de l’Espagne historique quittera une communauté politique qui existe depuis 1469 et le mariage d’Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon. Oui,cela signifierait un sérieux revers pour l’Espagne, qui est déjà bien fragile, et qui devra alors dépendre de pays voisins, d’une France par exemple déstabilisée ou d’une Allemagne qui doit faire face maintenant à son propre problème de réfugiés et à l’érosion de son système de sécurité sociale. Cette érosion conduira fatalement à une insatisfaction générale en Allemagne, à un rejet des partis politiques conventionnels et sans doute, à la poursuite de l’ascension du seul parti réellement dissident actuellement, l’AfD avec lequel Merkel ne peut construire une majorité idéologiquement cohérente pour son prochain gouvernement.

Ma position est donc de dire que tous ces problèmes qui mettent actuellement en péril l’avenir de l’Europe ne se sont pas produits par une pure coïncidence.Tous me paraissent liés entre eux même si, en disant cela, je serais inévitablement accusé de manipuler une «causalité diabolique» ou d’adhérer à des «théories du complot».

Cependant, je ne considère pas le Diable comme un être surnaturel, j’utilise simplement le mot comme une image facile pour stigmatiser les vraies forces et les puissances cachées qui tentent de façonner le monde en fonction de leurs propres intérêts. Or sur cet échiquier, les Européens ne peuvent pas à la fois détecter l’ennemi et défendre leurs propres intérêts.

En 2016, vous publiez en anglais votre livre The European Enterprise: Geopolitical Essays. Vous y explorez brillamment les fondements historiques, culturels et spirituels des grands empires européens,à savoir le début du Reich, qui n’est pas du tout l’équivalent pour vous du mot français « nation » et vous estimez que le développement naturel de l’Europe a été entravé ou détourné par la « civilisation occidentale ». Vous accordez aussi une attention toute particulière dans ce livre au « thème russe », à l’espace russe et au concept d’Eurasie. Pourquoi cet espace est-il nécessaire à l’ère de la mondialisation et alors que les États-Unis tentent d’imposer leur hégémonie mondiale ou de « globaliser » leur propre modèle politique et économique ?

En 2016, vous publiez en anglais votre livre The European Enterprise: Geopolitical Essays. Vous y explorez brillamment les fondements historiques, culturels et spirituels des grands empires européens,à savoir le début du Reich, qui n’est pas du tout l’équivalent pour vous du mot français « nation » et vous estimez que le développement naturel de l’Europe a été entravé ou détourné par la « civilisation occidentale ». Vous accordez aussi une attention toute particulière dans ce livre au « thème russe », à l’espace russe et au concept d’Eurasie. Pourquoi cet espace est-il nécessaire à l’ère de la mondialisation et alors que les États-Unis tentent d’imposer leur hégémonie mondiale ou de « globaliser » leur propre modèle politique et économique ?

En fait, j’ai exploré et continuerai d’explorer le passé européen car l’amnésie est la pire maladie qu’un corps politique puisse souffrir.On ne peut penser à l’Europe sans penser simultanément à la notion d’Empire et à la soi-disant «forme romaine» de celui-ci. Carl Schmitt était bien conscient d’être l’héritier de la«forme romaine», qu’elle soit païenne, impériale ou catholique, héritée de la «nation allemande ». Actuellement, personne ne nie l’importance de Schmitt dans le domaine de la théorie politique. Certains cercles de la nouvelle gauche américaine, comme ceux de la revue Telos ont même encouragé la lecture de ses œuvres outre-Atlantique au-delà de ce qu’auraient pu en rêver les rares étudiants allemands des travaux de Schmitt. L’Empire romain était situé géographiquement et hydrographiquement entre la mer Méditerranée et le Danube: la « Mer du Milieu » assurait la communication entre la Vallée du Rhône et l’Egypte, entre la Grèce et l’Hispanie tandis que les méandres du Danube reliaient le sud de l’Allemagne à la mer Noire et au-delà à cette zone pontique de la Colchide et de la Perse légendaire, plus tard mythifiée par l’Ordre équestre de la Toison d’Or,créé par Philippe, duc de Bourgogne en 1430. Après la chute de l’Empire romain, il y eut la fameuse « translatio imperii adFrancos », le transfert de puissance aux Francs et plus tard, après la bataille de Lechfeld en 955 une « translatio imperii ad Germanos », une translation de puissance aux Germains. La partie centrale de l’Europe devint ainsi le noyau de l’Empire, centré désormais sur le Rhin, le Rhône et le Pô.

L’axe du Danube a été coupé au niveau des « Portes de Fer », par delà lesquelles la zone byzantine s’étendait vers l’Est. L’Empire byzantin était l’héritier direct de l’Empire romain: là, la légitimité n’y fut jamais contestée. La communauté du mont Athos est un centre spirituel qui a pleinement été reconnu tout récemment par le président russe Vladimir Poutine.L’Empire romain-germanique (plus tard austro-hongrois),l’Empire russe comme héritier de Byzance et la communauté religieuse du Mont Athos partagent les mêmes symboles, celui du drapeau d’or avec un aigle bicéphale noir, vestige d’un vieux culte traditionnel perse où les oiseaux assuraient le lien entre la Terre et le Ciel, entre les hommes et les Dieux. L’aigle est l’oiseau le plus majestueux qui vole dans les hauteurs les plus élevées du ciel, et il est devenu évidemment le symbole de la dimension sacrée de l’Empire. Ainsi vivre dans les cadres territoriaux d’un Empire signifie d’abord accomplir une tâche spirituelle: établir sur la Terre une harmonie semblable à celle qui gouverne l’ordre céleste. La colombe qui symbolise l’Esprit Saint dans la tradition chrétienne avait en fait la même tâche symbolique que l’aigle dans la tradition impériale: sécuriser le lien entre le royaume ouranien (l’Uranus grec et la Varuna védique) et la Terre (Gaïa).

L’axe du Danube a été coupé au niveau des « Portes de Fer », par delà lesquelles la zone byzantine s’étendait vers l’Est. L’Empire byzantin était l’héritier direct de l’Empire romain: là, la légitimité n’y fut jamais contestée. La communauté du mont Athos est un centre spirituel qui a pleinement été reconnu tout récemment par le président russe Vladimir Poutine.L’Empire romain-germanique (plus tard austro-hongrois),l’Empire russe comme héritier de Byzance et la communauté religieuse du Mont Athos partagent les mêmes symboles, celui du drapeau d’or avec un aigle bicéphale noir, vestige d’un vieux culte traditionnel perse où les oiseaux assuraient le lien entre la Terre et le Ciel, entre les hommes et les Dieux. L’aigle est l’oiseau le plus majestueux qui vole dans les hauteurs les plus élevées du ciel, et il est devenu évidemment le symbole de la dimension sacrée de l’Empire. Ainsi vivre dans les cadres territoriaux d’un Empire signifie d’abord accomplir une tâche spirituelle: établir sur la Terre une harmonie semblable à celle qui gouverne l’ordre céleste. La colombe qui symbolise l’Esprit Saint dans la tradition chrétienne avait en fait la même tâche symbolique que l’aigle dans la tradition impériale: sécuriser le lien entre le royaume ouranien (l’Uranus grec et la Varuna védique) et la Terre (Gaïa).

En tant que membre d’un Empire, je suis bien obligé de consacrer toute ma vie à essayer d’atteindre la perfection de l’ordre apparemment si parfait des orbes célestes. C’est un devoir ascétique et militaire présenté par l’archange Michel, une figure également dérivée des êtres hommes et oiseaux de la mythologie perse que les Hébreux ramenèrent de leur captivité à Babylone. L’empereur Charles Quint a essayé d’incarner l’idéal de cette chevalerie malgré les petits péchés humains qu’il commit sciemment durant sa vie, certes il demeura pécheur mais comme tout un chacun et consacrera au contraire tous ses efforts à maintenir l’Empire en vie, à en faire un mur contre la décomposition, ce qui est précisément la tâche du « katechon » selon Carl Schmitt.Personne mieux que le Français Denis Crouzet n’a décrit d’ailleurs cette tension perpétuelle et intérieure que l’Empereur vivait dans son merveilleux livre, Charles Quint. Empereur d’une fin des temps, publié aux Editions Odile Jacob en 2016 .

Je relis encore et encore ce livre très dense parce qu’il m’aide à clarifier ma vision du monde impériale et à mieux comprendre ce que Schmitt voulait dire quand il considérait l’Église et l’Empire comme des forces «katechoniques ». Ce chapitre est loin d’être fermé. Ainsi, Crouzet explique dans son livre que la Réforme allemande et européenne voulait « précipiter » les choses, aspirant à expérimenter en même temps et avec violence l’« eschaton », la fin du monde. Cette théologie de la précipitation est le premier signe extérieur du modernisme.Luther, d’une manière plutôt modérée,et les autres acteurs de la Réforme, d’une manière extrême, souhaitaient la fin du monde (la fin d’une continuité historique) qu’ils considéraient comme profondément infecté par le mal. Charles Quint, explique Crouzet, avait, lui, une attitude impériale de « katechon » (de résistance, d’endiguement). En tant qu’empereur et serviteur de Dieu sur Terre, il se devait d’arrêter le processus de l’« eschaton » pour préserver ses sujets des afflictions de la décadence.

Après Luther, les éléments puritains extrémistes de la Réforme du nord de la France, des Pays-Bas, de Münster et de Grande-Bretagne feront en sorte que cette « théologie de la précipitation » soit encore plus virulente, dans l’Angleterre anglicane mais aussi dans le « royaume protestant » des Treize Colonies d’Amérique du Nord, comme en témoignent les événements tragiques de l’époque: la décapitation du roi Charles Ier due à la révolution puritaine de Cromwell. Cette façon de voir l’histoire comme une malédiction profonde a été transmise aux Pères fondateurs des futurs États-Unis. Avec la tradition déiste en Angleterre et la tradition politique Whig en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord, cette « théologie de la précipitation » se rationalisera perfidement en se donnant un vernis progressiste, celui des Lumières qui culminera dans le plan du président Wilson visant à purger le monde du mal. La « philosophie de la précipitation » (et non la « théologie ») des philosophes français conduira à une eschatologie politique laïque sous l’ombre tutélaire de la guillotine, sous laquelle tous ceux qui soi-disant freinaient le processus devaient périr préventivement et avoir la tête coupée. Après Wilson, plusieurs diplomates américains vont forger des principes qui empêchent que la souveraineté en propre des États puisses’exprimer par le biais de projets programmatiques avec ou sans guerres.

Après Luther, les éléments puritains extrémistes de la Réforme du nord de la France, des Pays-Bas, de Münster et de Grande-Bretagne feront en sorte que cette « théologie de la précipitation » soit encore plus virulente, dans l’Angleterre anglicane mais aussi dans le « royaume protestant » des Treize Colonies d’Amérique du Nord, comme en témoignent les événements tragiques de l’époque: la décapitation du roi Charles Ier due à la révolution puritaine de Cromwell. Cette façon de voir l’histoire comme une malédiction profonde a été transmise aux Pères fondateurs des futurs États-Unis. Avec la tradition déiste en Angleterre et la tradition politique Whig en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord, cette « théologie de la précipitation » se rationalisera perfidement en se donnant un vernis progressiste, celui des Lumières qui culminera dans le plan du président Wilson visant à purger le monde du mal. La « philosophie de la précipitation » (et non la « théologie ») des philosophes français conduira à une eschatologie politique laïque sous l’ombre tutélaire de la guillotine, sous laquelle tous ceux qui soi-disant freinaient le processus devaient périr préventivement et avoir la tête coupée. Après Wilson, plusieurs diplomates américains vont forger des principes qui empêchent que la souveraineté en propre des États puisses’exprimer par le biais de projets programmatiques avec ou sans guerres.

Depuis l’effondrement du système soviétique, la « théologie de la précipitation », déguisée de manière rationnelle, redeviendra une fois de plus absurde.On en connaît déjà les résultats: la catastrophe dans les Balkans, l’impasse en Irak, une guerre interminable en Syrie et en Afghanistan. La « théologie de la précipitation», caractéristique du monde occidental, du monde dirigé par l’hémisphère occidental, par la « coalition » ou par les royaumes d’Europe de l’Ouest ou d’Europe centrale, n’offre aucune solution viable aux problèmes qui se posent au monde inévitablement imparfait puisque placé sous les yeux d’Uranos ou la tutelle des Cieux. Les vues de Charles Quint au contraire consistaient à ralentir le processus et à diriger des opérations militaires modérées contre les rebelles. C’était de toute façon la meilleure posture à tenir.

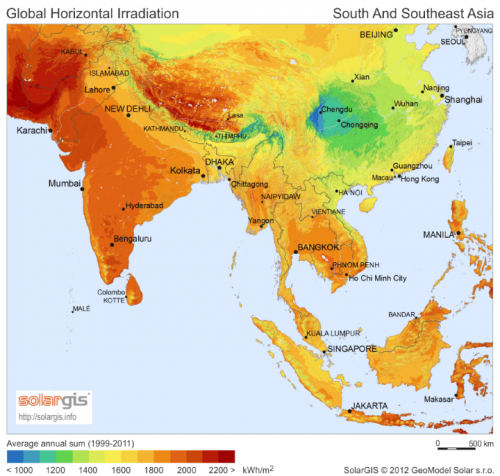

Dans les années 1990, j’ai découvert aussi que la Chine et de nombreux autres pays asiatiques développaient une autre façon d’harmoniser les relations internationales, excluant, entre autres, le principe post-wilsonien d’intervenir violemment dans les affaires des autres pays. C’est le principe adopté non seulement par la Chine de Xi Ping aujourd’hui mais aussi par Poutine et Lavrov. L’alternative chinoise exclut, par exemple, la politique de « changement de régime » qui a plongé l’Irak et la Syrie dans d’atroces guerres civiles que les précédents régimes baasistes avaient sagement éviter, quoiqu’ils étaient sans pitié. Mais n’est-il pas préférable d’avoir un régime « katechon » implacable, bien qu’imparfait, que de voir des centaines de milliers d’innocents tués dans des attaques insensées, des bombardements ou des massacres talibans ou salafistes ? La « théologie de la précipitation » des États-Unis post-puritains, néo-wilsoniens et des musulmans salafistes a créé le chaos dans des pays qui d’une certaine façon avant eux étaient tranquilles. D’ailleurs, Luther lui-même n’avait-il pas averti ses contemporains que le Diable pouvait user du langage théologique(ou d’une « novlangue ») pour tromper le peuple ?

Ainsi, la Russie est importante dans cette trame générale d’une interprétation historique du « katechon » car elle est l’antidote à « la folie eschatologique ». La Russie est l’héritière de Byzance mais aussi l’héritière directe de la « Forme romaine ». Elle était considérée comme le bastion du conservatisme avant 1917, même si ce conservatisme fut fossilisé par Konstantin Pobiedonostsev comme a pu l'observer Dmitri Merejkovsky qui rejetta par la suite tous les aspects démoniaques de la révolution russe. La Russie n'a pas expérimenté le même traumatisme que l'Europe au 16ème siècle avec la Réforme et les guerres de religion, les destructions perpétrées par les iconoclastes; elle a ensuite été préservée des sottes philosophies déistes des Whigs anglais ou des folies des Lumières françaises du 18ème siècle. Cela ne veut pas dire, comme l'entend la vulgate occidentaliste, que la Russie est un pays arriéré: Catherine II était une impératrice animée par l'idéologie des Lumières, mais des Lumières dites "despotiques" et, par voie de conséquence, pragmatiques et constructives. Elle fit de la Russie une grande puissance. Alexandre I était animé par des idées religieuses traditionnelles et apaisantes, que nous devrions réétudier attentivement aujourd'hui, surtout après le désastre syrien. Alexandre II a modernisé le pays à grande vitesse à la fin du 19ème siècle et a pu éliminer tous les handicaps imposés à la Russie après le Traité de Paris de 1856 qui mit fin à la guerre de Crimée. En fin de compte, la Russie, à la notable exception des premières décennies du régime bolchevique, semble avoir été immunisée contre la toxicité dangereuse que constitue la "théologie de la précipitation".

Ainsi, la Russie est importante dans cette trame générale d’une interprétation historique du « katechon » car elle est l’antidote à « la folie eschatologique ». La Russie est l’héritière de Byzance mais aussi l’héritière directe de la « Forme romaine ». Elle était considérée comme le bastion du conservatisme avant 1917, même si ce conservatisme fut fossilisé par Konstantin Pobiedonostsev comme a pu l'observer Dmitri Merejkovsky qui rejetta par la suite tous les aspects démoniaques de la révolution russe. La Russie n'a pas expérimenté le même traumatisme que l'Europe au 16ème siècle avec la Réforme et les guerres de religion, les destructions perpétrées par les iconoclastes; elle a ensuite été préservée des sottes philosophies déistes des Whigs anglais ou des folies des Lumières françaises du 18ème siècle. Cela ne veut pas dire, comme l'entend la vulgate occidentaliste, que la Russie est un pays arriéré: Catherine II était une impératrice animée par l'idéologie des Lumières, mais des Lumières dites "despotiques" et, par voie de conséquence, pragmatiques et constructives. Elle fit de la Russie une grande puissance. Alexandre I était animé par des idées religieuses traditionnelles et apaisantes, que nous devrions réétudier attentivement aujourd'hui, surtout après le désastre syrien. Alexandre II a modernisé le pays à grande vitesse à la fin du 19ème siècle et a pu éliminer tous les handicaps imposés à la Russie après le Traité de Paris de 1856 qui mit fin à la guerre de Crimée. En fin de compte, la Russie, à la notable exception des premières décennies du régime bolchevique, semble avoir été immunisée contre la toxicité dangereuse que constitue la "théologie de la précipitation".

Finalement les hommes d'Etat et les diplomates russes ont été davantage inspirés par le style byzantin de développer des stratégies lentes de joueurs d'échecs plutôt que par cette précipitation qui veut des vengeances immédiates ou commet des agressions délibérées. Ce style byzantin et la notion chinoise et confucéenne de l'harmonie peuvent nous servir aujourd'hui comme modèles alternatifs et pragmatiques dans un monde occidental précipité dans la confusion générée par les médias propagandistes qui ne cessent de véhiculer une forme ou une autre, moderniste et post-puritaine, de la "théologie de la précipitation". Par voie de conséquence, l'idée eurasiste, pourvu qu'elle s'aligne sur les idées "katechoniques" et rétives à toute précipitation théologique, telles celles qui animaient Charles-Quint dans la gestion de son Empire avant d'affronter les Ottomans, est la seule réelle alternative dans un monde qui, autrement, serait géré et perverti par une superpuissance qui aurait pour seuls principes ceux qui excitaient jadis les adeptes les plus fous de la "théologie de la précipitation", dont les "Founding Fathers".

J'ajouterais que toute théologie ou idéologie de la précipitation ne s'exprime pas nécessairement par toutes sortes de fadaises et de prêches millénaristes et pseudo-religieux pareils à ceux qui sont débités par exemple en Amérique latine mais peuvent tout aussi bien s'exprimer à la façon d'un fondamentalisme économique comme l'est la folie néolibérale qui afflige l'Amérique et l'Europe depuis la fin des années 1970. Ensuite, tout puritanisme, dans ses excès de pudibonderie, peut s'inverser complètement, se muer en son contraire diamétral, basculer dans la débauche postmoderniste, ce qui explique que les millénaristes, les femens, les "pussy rioters", les salafistes, les banksters néolibéraux, les détenteurs des grands médias, les fauteurs de révolutions colorées, etc. suivent tous, en dépit de leurs différences de déguisements, le même programme de "guerre de quatrième génération" sur l'échiquier international. Le but est de détruire tous les barrages érigés par la civilisation et que doivent défendre les figures katechoniques ou les "Spoudaios" aristotéliciens. Nous devons nous définir nous-mêmes comme les humbles serviteurs du Kathechon contre les manigances prétentieuses et malsaines des "précipitateurs". Cela signifie qu'il faut, dans tous les cas de figure, servir les pouvoirs impériaux et lutter contre tous les pouvoirs qui ont été pervertis par les théologies ou les idéologies de la précipitation. Aujourd'hui, cela signifie opter pour une voie eurasiste et rejeter toute voie atlantiste.

Q.: Vous soutenez l'Eurasisme. Cela vous distingue clairement de ceux qui ont opté pour des positions nationalistes fortes ou de nombreux penseurs ou pseudo-penseurs qui se disent de droite. Votre pensée géopolitique est, comme vous le dites vous-mêmes, une réponse aux idées formulées par le stratégiste américain Brzezinski mais elle est aussi profondément enracinées dans la tradition européenne. Pouvez-vous nous expliquer brièvement quelle est votre conception de la géopolitique?

A.: Vous pouvez bien entendu me compter parmi les soutiens d'u néo-eurasisme mais les racines de mon propre eurasisme sont peut-être assez différentes de celles généralement attribuées à l'eurasisme traditionnel ou au nouvel eurasisme russe. Quoi qu'il en soit, ces perspectives différentes ne se heurtent pas comme si elles étaient antagonistes; bien au contraire, elles se complètent parfaitement afin de promouvoir une résistance mondiale anti-système. Ce qui est important quand on veut développer un mouvement eurasiste fort, c'est d'avoir simultanément une large vision de l'histoire de chaque composante politique et historique des vastes territoires de l'Europe et de l'Asie et de se donner pour tâche d'étudier cette histoire bigarrée en y recherchant des convergences et non en cherchant à raviver des antagonismes. Cette méthode avait déjà été préconisée par le Prof. Otto Hoetzsch dans les années 1920 et 1930 pour l'Europe occidentale et la Russie.

A.: Vous pouvez bien entendu me compter parmi les soutiens d'u néo-eurasisme mais les racines de mon propre eurasisme sont peut-être assez différentes de celles généralement attribuées à l'eurasisme traditionnel ou au nouvel eurasisme russe. Quoi qu'il en soit, ces perspectives différentes ne se heurtent pas comme si elles étaient antagonistes; bien au contraire, elles se complètent parfaitement afin de promouvoir une résistance mondiale anti-système. Ce qui est important quand on veut développer un mouvement eurasiste fort, c'est d'avoir simultanément une large vision de l'histoire de chaque composante politique et historique des vastes territoires de l'Europe et de l'Asie et de se donner pour tâche d'étudier cette histoire bigarrée en y recherchant des convergences et non en cherchant à raviver des antagonismes. Cette méthode avait déjà été préconisée par le Prof. Otto Hoetzsch dans les années 1920 et 1930 pour l'Europe occidentale et la Russie.

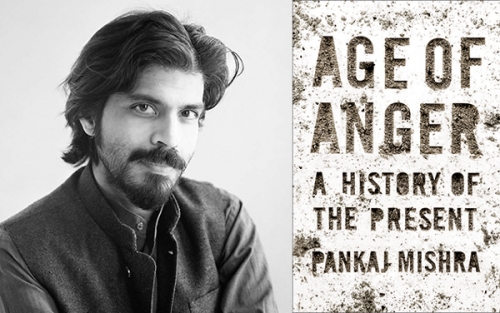

Voilà pourquoi le premier pas à franchir serait de trouver, aussi loin que possible en amont dans l'histoire, des convergences entre les puissances ouest-européennes et la Russie en tant qu'entité territoriale eurasienne. Pierre le Grand, comme vous le savez, à relier la Russie à l'Europe en ouvrant une fenêtre sur la Mer Baltique, ce qui a malheureusement conduit à une sale guerre avec la Suède au début du 18ème siècle. Mais après les vicissitudes de la Guerre de Sept Ans (1756-1763), la France, l'Autriche et la Russie sont devenues des alliées et le territoire de ces trois royaume et empires s'étendait de l'Atlantique au Pacifique, ce qui en faisait une alliance eurasienne de facto. Leibniz, qui n'était pas qu'un philosophe et un mathématicien mais aussi un diplomate et un conseiller politique, était méfiant à l'égard de la Russie dans un premier temps, parce qu'elle était une nouvelle puissance qui bouleversait l'échiquier européen et pouvait s'avérer un "nouveau khanat mongol" ou une "Tartarie" menaçante. Dans un second temps, il percevait la Russie du Tsar Pierre et ses développement comme bénéfiques: pour Leibniz, la gigantesque Russie devenait le lien territorial nécessaire pour permettre les communications entre l'Europe et les deux grands espaces civilisationnels qu'étaient à l'époque la Chine et l'Inde, dont le niveau de civilisation était nettement plus élevé que celui de l'Europe des 17ème et 18ème siècles, comme l'expliquent des historiens contemporains comme Ian Matthew Morris au Royaume-Uni (in: Why the West Rules – For Now…) et l'Indien Pankaj Mishra qui enseigne en Angleterre (in: From the Ruins of the Empire and Begegnungen mit China und seinen Nachbarn).

Quoique Pankaj Mishra se présente comme le typique idéologue tiers-mondiste affichant clairement son ressentiment contre l’Occident, et plus spécialement contre la vielle domination coloniale britannique. Durant la courte période où la France, l’Autriche et la Russie furent des alliés, un eurasisme avant la lettre fut en quelque sorte initié par la mise en place d’une puissante flotte française développée pour venger l’humiliante défaite de Louis XV au Canada et en Inde. Durant la Guerre de Sept ans, l’exploration de l’Océan Pacifique par les capitaines de mer russes et français, les efforts communs de l’Autriche et de la Russie pour libérer les Balkans et la côte nord de la Mer Noire du joug ottoman, avec, pour résultat, la conquête de la Crimée qui permis d'installer la première grande base navale russe dans l’aire pontique.

La flotte française qui battit en 1783 l’Angleterre en Amérique du Nord permit la complète indépendance des États-Unis. La Russie put alors conquérir l’Alaska, établir un comptoir en Californie et envisager une alliance hispano-russe dans le Nouveau Monde. Les marins russes purent accoster dans les îles Hawaii et les offrir à leur Tsar. A leur niveau, les expéditions françaises dans le Pacifique furent fructueuses et personne n’oubliera jamais que Louis XVI quelques minutes avant de monter les marches qui le conduisirent à l’échafaud, demanda des nouvelles de La Pérouse, qui s’était perdu en explorant les eaux du Pacifique. Ce premier dessein eurasien avant la lettre fut torpillé par les Révolutionnaires français payés et excités par les Anglais et les services secrets de Pitt, comme le raconte bien l’historien Olivier Blanc dans Les Hommes de Londres, histoire secrète de la Terreur, livre publié en 1989. Pitt voulait effectivement se débarrasser d’un régime qui en promouvant le développement d’une flotte pourrait entraîner le développement d’une politique internationale française concurrente de l’Angleterre.

La flotte française qui battit en 1783 l’Angleterre en Amérique du Nord permit la complète indépendance des États-Unis. La Russie put alors conquérir l’Alaska, établir un comptoir en Californie et envisager une alliance hispano-russe dans le Nouveau Monde. Les marins russes purent accoster dans les îles Hawaii et les offrir à leur Tsar. A leur niveau, les expéditions françaises dans le Pacifique furent fructueuses et personne n’oubliera jamais que Louis XVI quelques minutes avant de monter les marches qui le conduisirent à l’échafaud, demanda des nouvelles de La Pérouse, qui s’était perdu en explorant les eaux du Pacifique. Ce premier dessein eurasien avant la lettre fut torpillé par les Révolutionnaires français payés et excités par les Anglais et les services secrets de Pitt, comme le raconte bien l’historien Olivier Blanc dans Les Hommes de Londres, histoire secrète de la Terreur, livre publié en 1989. Pitt voulait effectivement se débarrasser d’un régime qui en promouvant le développement d’une flotte pourrait entraîner le développement d’une politique internationale française concurrente de l’Angleterre.

Le deuxième projet eurasien avant la lettre fut la très brève « Sainte Alliance » ou« Pentarchie » créée après le Traité de Vienne en 1814. Elle permit l’indépendance de la Grèce mais échoua avec celle de la Belgique quand l’Angleterre et la France aidèrent à dissoudre les Provinces unies du Pays-Bas.Puis, la « Sainte Alliance » s’écroula définitivement quand la guerre de Crimée commença puisqu’on vit alors deux puissances occidentales de la Pentarchies’affronter côte à côte contre la Russie. Un mouvement anti-occidental se diffusa alors largement en Russie et ses idées de base se retrouvent clairement exposées dans le livre politique de Dostoïevski, Journal d’un écrivain écrit après son exil sibérien et la guerre russo-turque de 1877-78. Ainsi, l’Ouest complote sans arrêt contre la Russie et la Russie doit se défendre elle-même contre ces tentatives constantes d’éroder son pouvoir et sa stabilité intérieure.

Mais aujourd’hui, l’Eurasie revient en force

et l’autre de Peter Frankopan, The Silk Roads – A New History of the World (2015).

L’ouvrage de Beckwith (non traduit en français) nous présente le panorama le plus complet de l’histoire de l’Eurasie : j’ai conservé dans ma tête l’essentiel des idées de ses chapitres captivants et premièrement le fait que dans un passé finalement très proche les tribus de cavaliers indo-iraniens inventèrent des formes d’organisation qui déterminèrent tous les schémas d’organisation future des royaumes et des empires de la route de la Soie. Ensuite, dans un second temps, Beckwith démontre que les temps et les idéologies modernes détruisirent complètement les réalisations sublimes des royaumes d’Asie centrale. Aussi un nouvel eurasisme aura-t-il la grande tâche de restaurer l’esprit qui permit cet extraordinaire achèvement culturel à travers les âges. Le Professeur Beckwith maîtrise une bonne douzaine de langues modernes et anciennes ou qui ont été parlées en Asie centrale, il possède une formidable connaissance de la région qui lui permet de comprendre plus minutieusement les vieux textes et surtout d’en saisir l’esprit qui permit la prospérité des royaumes et des empires.

Si vous partagez de telles vues, vous vous lancez effectivement dans une guerre éternelle contre le monde entier. Mais cette guerre est à la longue pratiquement impossible à terminer sur le long terme. Des résistances émergeront fatalement et quelques pays ou des aires de civilisation apparaîtront toujours, se lèveront comme des barrages, comme des résistances surtout si ces aires ont assez de pouvoir ou d’espace pour empêcher l’invasion c’est-à-dire si elles peuvent offrir une « masse » suffisante, comme l’écrivait Elias Canetti, pour résister sur le long terme. Même si l’Afghanistan fut une « masse » capable de résister, elle ne put empêcher l’invasion. Mais la Russie et la Chine peuvent réellement ensemble offrir cette « masse ». La lutte sera néanmoins rude puisqu’on constate que l’Amérique latine, par exemple, membre pourtant des Brics a plus ou moins été obligée dernièrement de se rendre ou de changer de position. Le Venezuela subit une « révolution de couleur » qui risque de le ramener bientôt dans le giron du soit disant pré-carré américain.

Dans un futur proche, les États-Unis essaieront à tout prix de conserver leur domination sur l’Europe de l’Ouest (même si d’un autre côté, ils tentent aussi de la fragiliser encore plus par les vagues migratoires incontrôlées et les initiatives de Soros), ils feront aussi tout pour asseoir leur domination sur l’Amérique latine et plus particulièrement sur l’Afrique, où ils développent une nouvelle forme d’impérialisme original à travers l’AFRICOM, une structure de commandement conçue justement pour endiguer les Chinois et faire sortir les Français de leur Françafrique tout en enjoignant à ces derniers de participer au processus militaire de leur propre neutralisation ! Nonobstant, cette politique internationale est condamnée à l’échec parce que l’ubiquité du contrôle total qu’elle suppose demeure impossible à tenir sur la base de seulement 350 millions de contribuables.

Dans un futur proche, les États-Unis essaieront à tout prix de conserver leur domination sur l’Europe de l’Ouest (même si d’un autre côté, ils tentent aussi de la fragiliser encore plus par les vagues migratoires incontrôlées et les initiatives de Soros), ils feront aussi tout pour asseoir leur domination sur l’Amérique latine et plus particulièrement sur l’Afrique, où ils développent une nouvelle forme d’impérialisme original à travers l’AFRICOM, une structure de commandement conçue justement pour endiguer les Chinois et faire sortir les Français de leur Françafrique tout en enjoignant à ces derniers de participer au processus militaire de leur propre neutralisation ! Nonobstant, cette politique internationale est condamnée à l’échec parce que l’ubiquité du contrôle total qu’elle suppose demeure impossible à tenir sur la base de seulement 350 millions de contribuables.Ainsi, une «masse » a bien été utilisée jusqu’à la fin des années 90 et elle a permis à la superpuissance Atlantique de lancer de grands programmes de recherche militaire et civile, programmes qui furent réellement profitables à l’Amérique à tous les niveaux et sur un temps suffisamment court pour consolider réellement le pouvoir militaire de Washington et lui permettre d’être toujours devant ses opposants. Mais 350 millions de consommateurs et de contribuables ne sont plus suffisants maintenant pour soutenir une telle compétition.

Hélas, je n’ai jamais correctement appris le russe, mais il est vrai que quand j’étais adolescent, mes amis et moi avons été séduits par l’histoire russe et fascinés par la conquête de la Sibérie, de l’Oural à l’Océan Pacifique. Lorsque j’ai commencé à publier mes œuvres au début des années 1980, j’étais profondément influencé par une tendance culturelle et politique allemande qui avait émergé quelques années auparavant. Cette tendance avait pris en compte les éléments nationalistes des mouvements de gauche depuis le 19ème siècle et aussi toutes les traditions diplomatiques qui avaient favorisé une alliance entre l’Allemagne et la Russie (puis l’Union Soviétique). Les Allemands, mais aussi les peuples du Bénélux, étaient choqués et meurtris que l’armée américaine ait déployé des missiles meurtriers en Europe centrale, forçant les Soviétiques à faire de même pour qu’en cas de guerre, l’Europe centrale soit bombardée de manière fatale. Personne ne pouvait accepter une telle politique et le résultat en fut la naissance du mouvement pacifiste neutraliste qui dura jusqu’à la chute du mur de Berlin et qui permit à l’époque d’incroyables convergences entre les groupes de gauche et les groupes conservateurs ou nationalistes.

Dans le cadre de ce mouvement, nous commençons à traduire ou résumer des textes ou des débats allemands pour montrer que l’histoire aurait pu être différente et que la volonté d’analyser le passé avec des yeux différents pourraient nous ouvrir aussi d’autres perspectives pour un avenir distinct. Nous n’avons pas réduit notre recherche aux seules questions allemandes, mais l’avons ensuite élargie pour voir les choses d’un point de vue encore plus «européen». Je réalisais effectivement que l’Histoire avait été réduite à l’histoire de l’Europe occidentale, ce qui était un réductionnisme intellectuellement inacceptable que je pus détecter assez tôt en lisant des livres sur les pays d’Europe de l’Est, en rédigeant un mémoire à la fin de mes études secondaires.

Et c’est ainsi que nous fûmes attirés par les Scythes, surtout après avoir lu un livre de l’historien français Francis Conte où il nous rappelait que les origines de nombreux peuples slaves remontaient non seulement aux tribus slaves mais aussi aux cavaliers Sarmates, y compris ceux qui les avaient nourris auparavant, la cavalerie des légions romaines.

Et c’est ainsi que nous fûmes attirés par les Scythes, surtout après avoir lu un livre de l’historien français Francis Conte où il nous rappelait que les origines de nombreux peuples slaves remontaient non seulement aux tribus slaves mais aussi aux cavaliers Sarmates, y compris ceux qui les avaient nourris auparavant, la cavalerie des légions romaines.

L’élément Sarmate n’est pas seulement important pour les peuples slaves, mais aussi pour l’Occident, qui a essayé d’éliminer ce patrimoine de la mémoire collective. Les historiens britanniques, avec l’aide de leurs collègues polonais, admettent maintenant que les cavaliers Sarmates sont à l’origine des mythes arthuriens celtiques, puisque la cavalerie romaine en Grande-Bretagne occupée était composée majoritairement et principalement de cavaliers Sarmates. L’historien allemand Reinhard Schmoeckel a émis l’hypothèse que même les Mérovingiens, dont descend Chlodowegh (Clovis pour les Français), faisaient partie des Sarmates et n’étaient pas purement germaniques.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

EM :

EM :  Au Socle enfin, nous nous réunissons dans une ambiance européenne. Je veux dire par là que nous faisons nos présentations accompagnés de grands plats et de bonnes boissons mais que celui qui y vient ne le fera jamais en « touriste », en consommateur. Chacun doit y apporter le fruit de ses travaux. La discipline y est de rigueur comme la camaraderie. À l’européenne donc. Voilà pourquoi les nouveaux membres nous font à chaque fois cette même remarque : après les réunions, ils se sentent ressourcés.

Au Socle enfin, nous nous réunissons dans une ambiance européenne. Je veux dire par là que nous faisons nos présentations accompagnés de grands plats et de bonnes boissons mais que celui qui y vient ne le fera jamais en « touriste », en consommateur. Chacun doit y apporter le fruit de ses travaux. La discipline y est de rigueur comme la camaraderie. À l’européenne donc. Voilà pourquoi les nouveaux membres nous font à chaque fois cette même remarque : après les réunions, ils se sentent ressourcés.

Bori Nad (Serbia):

Bori Nad (Serbia):  Después de la caída del Imperio Romano, existió la conocida "translatio imperii ad Francos" y más tarde, después de la Batalla de Lechfeld en 955, una "translatio imperii ad Germanos". La parte central de Europa se convirtió así en el núcleo del Imperio, estando ahora centrada en el Rin, el Ródano y el Po. El eje del Danubio se cortó al nivel de las "Puertas de hierro", más allá del cual el área bizantina se extendía hacia el este. El Imperio Bizantino fue el heredero directo del Imperio Romano: allí la legitimidad nunca fue disputada. La comunidad del Monte Athos es un centro espiritual que en fecha reciente ha sido plenamente reconocido por el presidente ruso Putin. El Imperio Romano-Germánico (más tarde Austriaco-Húngaro), el Imperio Ruso como heredero de Bizancio y la comunidad religiosa del Monte Athos comparten los mismos símbolos de una bandera dorada con un águila bicéfala negra, remanente de un antiguo culto tradicional persa donde las aves aseguraban el vínculo entre la Tierra y los Cielos, entre los hombres y los dioses. El águila es el ave más majestuosa que vuela en las alturas más elevadas en el cielo, y se convirtió obviamente en el símbolo de la dimensión sagrada del Imperio.

Después de la caída del Imperio Romano, existió la conocida "translatio imperii ad Francos" y más tarde, después de la Batalla de Lechfeld en 955, una "translatio imperii ad Germanos". La parte central de Europa se convirtió así en el núcleo del Imperio, estando ahora centrada en el Rin, el Ródano y el Po. El eje del Danubio se cortó al nivel de las "Puertas de hierro", más allá del cual el área bizantina se extendía hacia el este. El Imperio Bizantino fue el heredero directo del Imperio Romano: allí la legitimidad nunca fue disputada. La comunidad del Monte Athos es un centro espiritual que en fecha reciente ha sido plenamente reconocido por el presidente ruso Putin. El Imperio Romano-Germánico (más tarde Austriaco-Húngaro), el Imperio Ruso como heredero de Bizancio y la comunidad religiosa del Monte Athos comparten los mismos símbolos de una bandera dorada con un águila bicéfala negra, remanente de un antiguo culto tradicional persa donde las aves aseguraban el vínculo entre la Tierra y los Cielos, entre los hombres y los dioses. El águila es el ave más majestuosa que vuela en las alturas más elevadas en el cielo, y se convirtió obviamente en el símbolo de la dimensión sagrada del Imperio. Crouzet explica en su libro que la Reforma alemana y europea quería "precipitar" las cosas, aspirando al mismo tiempo a experimentar animadamente el "eschaton", el fin del mundo. Esta teología de la precipitación es el primer signo exterior del modernismo. Lutero, de una manera bastante moderada, y los otros actores de la Reforma, de una manera extrema, querían el fin de un mundo (el fin de una continuidad histórica) que consideraban profundamente infectado por el mal.

Crouzet explica en su libro que la Reforma alemana y europea quería "precipitar" las cosas, aspirando al mismo tiempo a experimentar animadamente el "eschaton", el fin del mundo. Esta teología de la precipitación es el primer signo exterior del modernismo. Lutero, de una manera bastante moderada, y los otros actores de la Reforma, de una manera extrema, querían el fin de un mundo (el fin de una continuidad histórica) que consideraban profundamente infectado por el mal.

The more radical underlying principles were adapted to the Zeitgeist of the Fifties and the Sixties by think tanks lead ultimately by the OSS (“Office of Strategic Studies”). This created the perverse corpus of May 68 that was launched into Germany and France. Both countries could resist in the Seventies although their societies were all the same contaminated by the bacillus that was eroding gradually their traditional psychological assets. A second wave had to be prepared to give all the Western societies the last blow to let their political bodies crumble down. Next to the May 68 ideology, more or less derived from the Frankfurt School, a new weapon was forged to destroy Europe (and partly the rest of the world) more efficiently. This weapon was the infamous Thatcherite neoliberalism. At the very end of the Seventies, neoliberalism (be it Thatcherism or Reaganomics) was celebrated as a new liberation ideology that was about to get rid of the political State-centered praxis. Neither the Christian democrats nor the social-democrats were able to resist staunchly and to remember their supporters that the Church doctrine (based on Thomas Aquino and Aristoteles) or the interventionist socialist tradition were genuinely hostile to such an unbridled liberalism. Economics became more important than politics. We entered at that very moment the so-called post-history where no marks were still to be found. Even worse, the corrupt “partitocratic” system, in which Christian democrats and social-democrats were painfully muddling through, prevented any rational reaction and any challenge from new parties, blocking the democratic process they so vehemently pretend to incarnate alone.

The more radical underlying principles were adapted to the Zeitgeist of the Fifties and the Sixties by think tanks lead ultimately by the OSS (“Office of Strategic Studies”). This created the perverse corpus of May 68 that was launched into Germany and France. Both countries could resist in the Seventies although their societies were all the same contaminated by the bacillus that was eroding gradually their traditional psychological assets. A second wave had to be prepared to give all the Western societies the last blow to let their political bodies crumble down. Next to the May 68 ideology, more or less derived from the Frankfurt School, a new weapon was forged to destroy Europe (and partly the rest of the world) more efficiently. This weapon was the infamous Thatcherite neoliberalism. At the very end of the Seventies, neoliberalism (be it Thatcherism or Reaganomics) was celebrated as a new liberation ideology that was about to get rid of the political State-centered praxis. Neither the Christian democrats nor the social-democrats were able to resist staunchly and to remember their supporters that the Church doctrine (based on Thomas Aquino and Aristoteles) or the interventionist socialist tradition were genuinely hostile to such an unbridled liberalism. Economics became more important than politics. We entered at that very moment the so-called post-history where no marks were still to be found. Even worse, the corrupt “partitocratic” system, in which Christian democrats and social-democrats were painfully muddling through, prevented any rational reaction and any challenge from new parties, blocking the democratic process they so vehemently pretend to incarnate alone. As the New Right writer Guillaume Faye had previously told it: France in the present-day situation is totally unable to reestablish law and order when riots spread in more than three or four big urban areas. The riots lasted the time needed to promote a new previously obscure petty politician, Nicolas Sarközy, who promised to wipe out the troublemakers in the suburbs and did of course absolutely nothing once in power. Charles Rivkin, US ambassador in France is the theorist of this “4th Generation Warfare” operations aiming at exciting migrant communities against law and order in France (see:

As the New Right writer Guillaume Faye had previously told it: France in the present-day situation is totally unable to reestablish law and order when riots spread in more than three or four big urban areas. The riots lasted the time needed to promote a new previously obscure petty politician, Nicolas Sarközy, who promised to wipe out the troublemakers in the suburbs and did of course absolutely nothing once in power. Charles Rivkin, US ambassador in France is the theorist of this “4th Generation Warfare” operations aiming at exciting migrant communities against law and order in France (see:

Q.:

Q.:

Living within the territorial frames of an Empire means to fulfill a spiritual task: to establish on Earth a similar harmony as the one displayed by the celestial order. The dove symbolizing the Holy Spirit in Christian tradition has indeed the same symbolic task as the eagle in imperial tradition: assuring the link between the Uranic realm (Greek Uranus/Vedic Varuna) and the Earth (Gaia). As the subject of an Empire, I’m compelled to dedicate all my life trying to reach the perfection of the apparently perfect order of the celestial bodies. It’s an ascetic and military duty featured by the archangel Michael, also a figure derived from the man/bird beings of the Persian mythology that the Hebrews brought back from their Babylonian captivity. Emperor Charles V tried to incarnate this Chivalry’s ideal despite the petty human sins he consciously committed during his life. He remained truly human, a sinner, and dedicated all his efforts to keep the Empire alive, to make of it a dam against decay, which is the task of the “katechon” according to Carl Schmitt. No one better than the Frenchman Denis Crouzet has described this perpetual tension the Emperor lived in his marvelous book, Charles Quint, Empereur d’une fin des temps, Odile Jacob, Paris, 2016. I’m reading this very thick book over and over again which will help me to precise my imperial world view and to understand better what Schmitt meant when he considered Church and Empire as ‘katechonical” forces. This chapter is far from being closed.

Living within the territorial frames of an Empire means to fulfill a spiritual task: to establish on Earth a similar harmony as the one displayed by the celestial order. The dove symbolizing the Holy Spirit in Christian tradition has indeed the same symbolic task as the eagle in imperial tradition: assuring the link between the Uranic realm (Greek Uranus/Vedic Varuna) and the Earth (Gaia). As the subject of an Empire, I’m compelled to dedicate all my life trying to reach the perfection of the apparently perfect order of the celestial bodies. It’s an ascetic and military duty featured by the archangel Michael, also a figure derived from the man/bird beings of the Persian mythology that the Hebrews brought back from their Babylonian captivity. Emperor Charles V tried to incarnate this Chivalry’s ideal despite the petty human sins he consciously committed during his life. He remained truly human, a sinner, and dedicated all his efforts to keep the Empire alive, to make of it a dam against decay, which is the task of the “katechon” according to Carl Schmitt. No one better than the Frenchman Denis Crouzet has described this perpetual tension the Emperor lived in his marvelous book, Charles Quint, Empereur d’une fin des temps, Odile Jacob, Paris, 2016. I’m reading this very thick book over and over again which will help me to precise my imperial world view and to understand better what Schmitt meant when he considered Church and Empire as ‘katechonical” forces. This chapter is far from being closed. Crouzet explains in his book that the German and European Reformation wanted to “precipitate” things, aspiring at the same time to experiment lively the “eschaton”, the end of the world. This precipitation theology is the very first outward sign of modernism. Luther in a quite moderate way and the other actors of Reformation in an extreme way wanted the end of a world (of a historical continuity) they considered as profoundly infected by evil. Charles V, explains Crouzet, has an imperial and “katechonical” attitude. As an Emperor and a servant of God on Earth, he has to slow down the “eschaton” process to preserve his subjects from the afflictions of decay.

Crouzet explains in his book that the German and European Reformation wanted to “precipitate” things, aspiring at the same time to experiment lively the “eschaton”, the end of the world. This precipitation theology is the very first outward sign of modernism. Luther in a quite moderate way and the other actors of Reformation in an extreme way wanted the end of a world (of a historical continuity) they considered as profoundly infected by evil. Charles V, explains Crouzet, has an imperial and “katechonical” attitude. As an Emperor and a servant of God on Earth, he has to slow down the “eschaton” process to preserve his subjects from the afflictions of decay. I could add that a “precipitation theology or ideology” doesn’t express itself by all sorts of millennial pseudo-religious babbling claptrap like the one which is predicated for instance in Latin America but can also act as an economic fundamentalism like the neoliberal craze that affects America and Europe since the end of the Seventies. Puritanism can also quite often be reversed in its diametral contrary i. e. postmodernist debauch what explains that millennials, femens, pussy rioters, Salafists, neoliberal “banksters”, media moguls, color revolutionists, etc. follows on the international chessboard the same “4th Generation Warfare” agenda. Aim is to destroy all the dams civilization has set to serve the “Katechon” or the Aristotelian “Spoudaios”. We must define ourselves as the humble servants of the Katechon against the pretentious designs of the “precipitators”. This means serving the imperial powers and fighting the powers that are perverted by the “precipitators”. Or having a Eurasian option and not an Atlanticist one.

I could add that a “precipitation theology or ideology” doesn’t express itself by all sorts of millennial pseudo-religious babbling claptrap like the one which is predicated for instance in Latin America but can also act as an economic fundamentalism like the neoliberal craze that affects America and Europe since the end of the Seventies. Puritanism can also quite often be reversed in its diametral contrary i. e. postmodernist debauch what explains that millennials, femens, pussy rioters, Salafists, neoliberal “banksters”, media moguls, color revolutionists, etc. follows on the international chessboard the same “4th Generation Warfare” agenda. Aim is to destroy all the dams civilization has set to serve the “Katechon” or the Aristotelian “Spoudaios”. We must define ourselves as the humble servants of the Katechon against the pretentious designs of the “precipitators”. This means serving the imperial powers and fighting the powers that are perverted by the “precipitators”. Or having a Eurasian option and not an Atlanticist one. The second Eurasian project avant la lettre was the very short-lived “Holy Alliance” or “Pentarchy” created in the aftermath of the Treaty of Vienna in 1814. It allowed the independence of Greece but failed after the independence of Belgium when England and France helped to destroy the United Kingdom of the Netherlands. The “Holy Alliance” definitively crumbled down when the Crimea War started as two Western powers of the “Pentarchy” clashed with Russia. The Anti-Western affect spread widely in Russia and the core ideas of it are clearly outlined in Dostoyevsky’s main political book, A Writer’s Diary, written after his Siberian exile and the Russian-Turkish War of 1877-78. The West permanently plots against Russia and Russia has to defend itself against these constant endeavors to erode its power and its domestic stability.

The second Eurasian project avant la lettre was the very short-lived “Holy Alliance” or “Pentarchy” created in the aftermath of the Treaty of Vienna in 1814. It allowed the independence of Greece but failed after the independence of Belgium when England and France helped to destroy the United Kingdom of the Netherlands. The “Holy Alliance” definitively crumbled down when the Crimea War started as two Western powers of the “Pentarchy” clashed with Russia. The Anti-Western affect spread widely in Russia and the core ideas of it are clearly outlined in Dostoyevsky’s main political book, A Writer’s Diary, written after his Siberian exile and the Russian-Turkish War of 1877-78. The West permanently plots against Russia and Russia has to defend itself against these constant endeavors to erode its power and its domestic stability.  Peter Frankopan’s book is more factual but also enables to criticize the Western arrogant attitude namely in Iran. The chapters in his book dedicated to old Persia and modern Iran would allow diplomats to settle bases for a renewed cooperation between European powers and Iran, provided, of course, that Europeans really would abandon the guidelines dictated by NATO and the United States. Eurasianism compels you to study history more thoroughly than the present-day Western way of leading policies in the world. Facts shouldn’t be ignored or disregarded simply because they don’t fit into the schemes of the superficial interpretation of the Enlightenment the Western powers are currently handling, provoking at the same time a concatenation of catastrophes.

Peter Frankopan’s book is more factual but also enables to criticize the Western arrogant attitude namely in Iran. The chapters in his book dedicated to old Persia and modern Iran would allow diplomats to settle bases for a renewed cooperation between European powers and Iran, provided, of course, that Europeans really would abandon the guidelines dictated by NATO and the United States. Eurasianism compels you to study history more thoroughly than the present-day Western way of leading policies in the world. Facts shouldn’t be ignored or disregarded simply because they don’t fit into the schemes of the superficial interpretation of the Enlightenment the Western powers are currently handling, provoking at the same time a concatenation of catastrophes.

The German historian Reinhard Schmoeckel hypothezises that even the Merovingians, from whom Chlodowegh (Clovis for the French) descended, were partly Sarmatian and not purely Germanic. In Spain, historians admit that among the Visigoths and the Sueves that invaded the peninsula as Germanic tribes were accompanied by Alans, a horsemen people from the Caspian and Caucasus area. The traditions they brought to Spain are at the origin of the chivalry orders that helped a lot to perform the Reconquista. As you say, all that has been neglected but now things are changing. In my short essay on the geopoliticians in Berlin between both world wars, I remember a poor sympathetic professor who tried to coin a new historiography in Europe taking the Eastern elements into accounts but whose impressive collection of documents were completely destroyed during the battle for Berlin in 1945. His name was Otto Hoetzsch. He was a Slavic philologist, a translator (namely during the negotiations of the Rapallo Treaty, 1922) and a historian of Russia: he pleaded for a common European historiography stressing the convergences and not the differences leading to catastrophic conflicts like the German-Russian wars of the 20th century. I wrote that we all have to walk in his footsteps. I suppose you agree.

The German historian Reinhard Schmoeckel hypothezises that even the Merovingians, from whom Chlodowegh (Clovis for the French) descended, were partly Sarmatian and not purely Germanic. In Spain, historians admit that among the Visigoths and the Sueves that invaded the peninsula as Germanic tribes were accompanied by Alans, a horsemen people from the Caspian and Caucasus area. The traditions they brought to Spain are at the origin of the chivalry orders that helped a lot to perform the Reconquista. As you say, all that has been neglected but now things are changing. In my short essay on the geopoliticians in Berlin between both world wars, I remember a poor sympathetic professor who tried to coin a new historiography in Europe taking the Eastern elements into accounts but whose impressive collection of documents were completely destroyed during the battle for Berlin in 1945. His name was Otto Hoetzsch. He was a Slavic philologist, a translator (namely during the negotiations of the Rapallo Treaty, 1922) and a historian of Russia: he pleaded for a common European historiography stressing the convergences and not the differences leading to catastrophic conflicts like the German-Russian wars of the 20th century. I wrote that we all have to walk in his footsteps. I suppose you agree.

Pour Crawford, les Lumières dominantes et tous leurs avatars, dans ce qu’ils ont d’éminemment subversif, surtout dans la version « lockienne » qu’il critique tout particulièrement, conduisent à toutes les pathologies sociales et politiques que nous observons aujourd’hui, surtout dans le chef des enfants et des adolescents, notamment la perte de « cette antique capacité à être toujours attentifs à tout », ce que certains pédagogues allemands actuels, comme Christian Türcke (photo), appellent l’ « Aufmerksamkeitsdefizitkultur » (la « culture du déficit d’attention »). Nos jeunes contemporains sont donc les dernières victimes d’un long processus qui a connu ses débuts il y a deux ou trois siècles. Mais nous assistons aussi à la fin de ce processus subversif et « involutif » qui nous a menés à un « Kali Youga ». La mythologie indienne nous enseigne bel et bien qu’après ce « Kali Youga », un nouvel âge d’or commencera.

Pour Crawford, les Lumières dominantes et tous leurs avatars, dans ce qu’ils ont d’éminemment subversif, surtout dans la version « lockienne » qu’il critique tout particulièrement, conduisent à toutes les pathologies sociales et politiques que nous observons aujourd’hui, surtout dans le chef des enfants et des adolescents, notamment la perte de « cette antique capacité à être toujours attentifs à tout », ce que certains pédagogues allemands actuels, comme Christian Türcke (photo), appellent l’ « Aufmerksamkeitsdefizitkultur » (la « culture du déficit d’attention »). Nos jeunes contemporains sont donc les dernières victimes d’un long processus qui a connu ses débuts il y a deux ou trois siècles. Mais nous assistons aussi à la fin de ce processus subversif et « involutif » qui nous a menés à un « Kali Youga ». La mythologie indienne nous enseigne bel et bien qu’après ce « Kali Youga », un nouvel âge d’or commencera.

Dit brengt ons weer naar onze huidige dagen: iedereen in deze zaal is zich wel bewust dat zelfs ieder onschuldige en ongevaarlijke poging onze identiteit te verdedigen door de wakende honden in het medialandschap als fout kan worden beschouwd, met het welbekende risico naar een bruin hoekje verbannen te worden. Maar onze tijdgenoten zijn zich minder van een ander dodelijk gevaar bewust: de aftakeling van industriebranches overal in Europa, dankzij het verfoeilijke neoliberale principe van delocalisatie, waarbij men moet weten dat het neoliberalisme de gekste gedaanteverwisseling van de heersende Verlichting is. Delocaliseren betekent juist de erfenis van de “verlichte despoten” te verloochenen, ofwel de ideeën van een geniale 19de-eeuwse economist en ingenieur zoals Friedrich List. (wiens principes nu uitsluitend door China worden uitgebaat, wat het succes van Beijing klaar en duidelijk kan uitleggen) De Gaulle, die Clausewitz als jonge gevangene officier in Ingolstadt gedurende de 1ste wereldoorlog volledig had doorgelezen, was een aanhanger van deze twee concrete Pruisische denkers. Hij trachtte in de jaren 60 van de vorige eeuw hun principes in Frankrijk te realiseren. Het is dit “verlicht” werk dat stap voor stap werd vernield, volgens Zemmour, zodra Pompidou aan de macht kwam: het heel recente verkoop van het hoogtechnologisch bedrijf Alstom door Macron aan Amerikaanse, Duitse, Italiaanse consortiums betekent bijna het einde van het proces: Frankrijk ligt nu bloot en kan niet meer beweren dat het nog een grootmacht is. De Gaulle draait zich om in zijn graf, in het afgelegen dorpje Colombey-les-deux-églises.